2025 香港 “辣招” 再调整!非永居 / 公司客上车门槛降多少?一篇算清

扫描到手机,新闻随时看

扫一扫,用手机看文章

更加方便分享给朋友

在香港房地产市场的发展历程中,政策调控始终是影响市场走向的关键因素。自 2010 年起,为应对楼价飞涨、抑制投机炒房行为,香港特区政府陆续推出一系列被称为 “辣招” 的调控政策,包括额外印花税、买家印花税和新住宅印花税等。然而,随着市场形势的变化,这些曾经的 “辣招” 在 2025 年迎来重大调整,为非香港永久居民以及以公司名义购房的买家带来了新的机遇,上车门槛大幅降低。

先看非香港永久居民购房者。在 “辣招” 实施期间,非永居买家需承受沉重的税务负担。以一套价值 1000 万港元的房产为例,买家不仅要缴纳从价印花税,还需额外支付 15% 的买家印花税以及 15% 的新住宅印花税,两项额外税费合计高达 300 万港元。这使得许多非永居买家望而却步,即便看好香港房产的投资潜力与居住价值,也因高昂的成本而放弃。

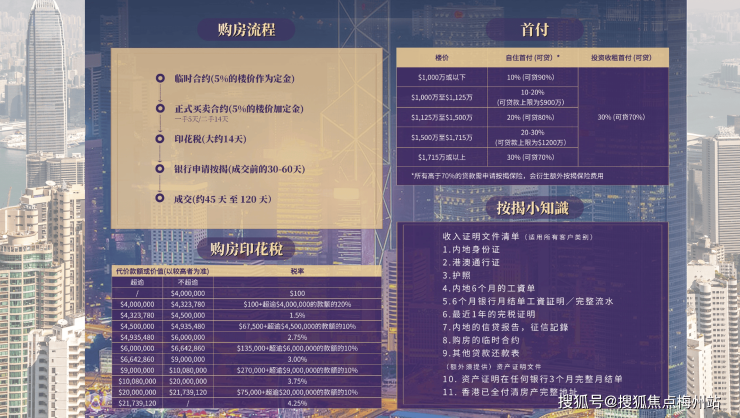

2024 年 2 月 28 日,香港特区政府财政司司长陈茂波在《财政预算案》中宣布撤销所有住宅物业需求管理措施,买家印花税和新住宅印花税被全面取消。如今,非永居买家购买住宅物业仅需缴纳从价印花税。从价印花税依据房产交易价格采用累进计算方式,房产售价不超过 400 万港元时,印花税仅 100 港元;售价在 400 万至 432.378 万港元之间,印花税为 100 港元加上超出 400 万港元部分款额的 20%;售价逐步升高,税率也随之递增,最高为 4.25% 。这一调整后,非永居买家的购房成本直线下降。同样是 1000 万港元的房产,按新政策需缴纳从价印花税 28 万港元,相较于 “辣招” 时期节省了 262.5 万港元,极大地降低了购房门槛,使得非永居买家在香港购房的可行性大大提高。

再谈谈以公司名义购房的情况。过去,公司买家在香港购置住宅物业时,需缴纳与非永居买家相同的高额税费,即买家印花税和新住宅印花税各 15%,加上从价印花税,综合税费负担沉重。这在很大程度上限制了企业通过购置房产进行资产配置或为员工提供住房福利等行为。

想要了解香港买房、保 险、读 书 和 香 港户 口,可以 添 加 我 的 微 信 : ypsgf9999 专业/分析内地人怎么在香港买房?以及每一个楼盘有哪些优点缺点、房产政策、银行贷款政策、入户,入学、都给您讲解的实实在在。博主专注香港房产10年,向每一位客户传达真实有效的信息,如 果 需 要 了 解 更 多 的 话 请 添 加 + 我 的 信 : ypsgf9999 我 沟 通,解 决您 一 站 式问题疑惑。

随着 “辣招” 的全面撤销,公司买家的税务负担得到极大缓解,仅需按从价印花税规则纳税。这一政策变化对企业而言,意味着可以更灵活地规划在港的房地产投资。对于有在港长期发展需求的企业,购置房产作为办公场所或员工宿舍变得更具成本效益,有助于企业提升自身运营稳定性,也为香港商业地产市场注入了新的活力。

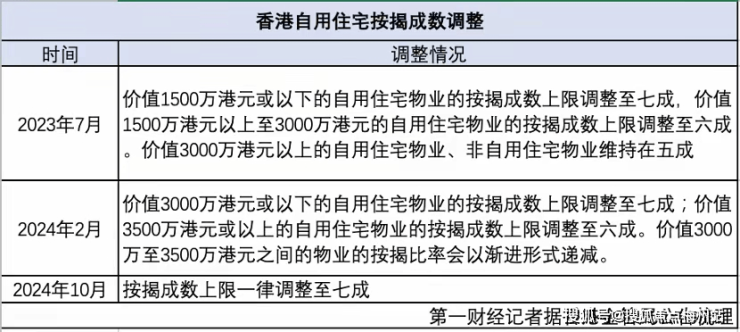

除了税费调整,香港政府在其他方面也为购房者提供了更多便利。2024 年施政报告提出,香港金管局放宽住宅物业按揭贷款条件,不论物业价值、是否自用或公司持有以及买家是否首置,按揭成数上限一律调整至七成,供款与入息比率上限一律调整为五成。这一举措进一步降低了非永居和公司买家的资金压力,使得他们在购房时能够获得更充足的资金支持,在挑选心仪物业时拥有更大的选择空间。

从市场反应来看,“辣招” 调整后的香港楼市迅速升温。2024 年政策宣布当日,香港单日一手楼成交就达到 40 套。2024 年前三季度,内地买家(非永居群体的重要组成部分)在香港购房涉及金额高达 906 亿港元,交易量和金额分别增长了 68% 和 43% 。而公司买家的活跃度也在逐步提升,市场交投氛围愈发浓厚。

香港 2025 年 “辣招” 的调整,为非香港永久居民和公司买家大幅降低了购房门槛。无论是从税务成本的削减,还是贷款政策的放宽来看,都为这些买家提供了前所未有的机遇。在全球经济形势复杂多变的当下,香港凭借其国际金融中心地位、完善的法律体系以及优质的生活资源,对寻求资产配置多元化和拓展业务版图的非永居个人及企业而言,正展现出强大的吸引力。若您正有在港购房的计划,不妨抓住这一政策机遇期,深入了解香港楼市,开启在香港的美好生活或商业发展新篇章。

想要了解香港买房、保 险、读 书 和 香 港户 口,可以 添 加 我 的 微 信 : ypsgf9999 专业/分析内地人怎么在香港买房?以及每一个楼盘有哪些优点缺点、房产政策、银行贷款政策、入户,入学、都给您讲解的实实在在。博主专注香港房产10年,向每一位客户传达真实有效的信息,如 果 需 要 了 解 更 多 的 话 请 添 加 + 我 的 信 : ypsgf9999 我 沟 通,解 决您 一 站 式问题疑惑。

声明:本文由入驻焦点开放平台的作者撰写,除焦点官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表焦点立场。